Wie bereitet man sich auf eine

Splitboard-Tour vor?

Die richtige Vorbereitung auf eine Splitboard-Tour ist der Schlüssel zum Erfolg und eine Garantie für Sicherheit.

Finde heraus, wie du das in 4 einfachen Schritten machst:

LAWINENBERICHT PRÜFEN

Vor jeder Splitboard-Tour abseits markierter Pisten und Routen ist es unerlässlich, den aktuellen Lawinenlagebericht (LLB) sorgfältig zu lesen und zu analysieren.

Das bloße Lesen des Berichts reicht jedoch nicht aus! Wichtige Informationen müssen herausgefiltert und bereits bei der Tourenplanung berücksichtigt werden, um fundierte und sichere Entscheidungen im Gelände treffen zu können.

Der Lawinenlagebericht fasst die Entwicklung der Wetterbedingungen und die Struktur der Schneedecke zusammen, um eine umfassende Risikoeinschätzung der aktuellen Lawinensituation zu ermöglichen. Alle Lawinenlageberichte in den Alpen und Tatra-Gebirgen folgen einer vergleichbaren Struktur, sodass sie systematisch analysiert und standardisiert genutzt werden können. Zudem erleichtern Piktogramme in der Kopfzeile das schnelle Erfassen der wichtigsten Informationen, selbst ohne Fremdsprachenkenntnisse.

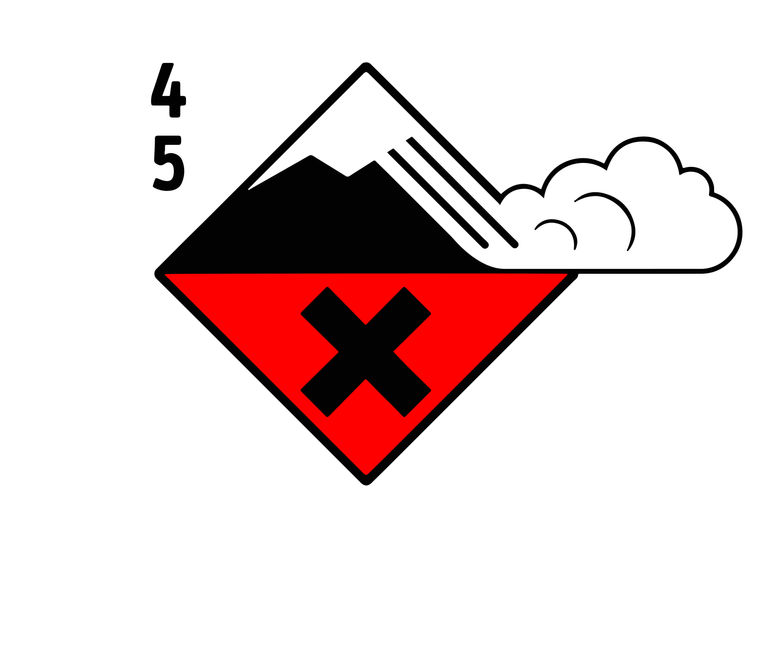

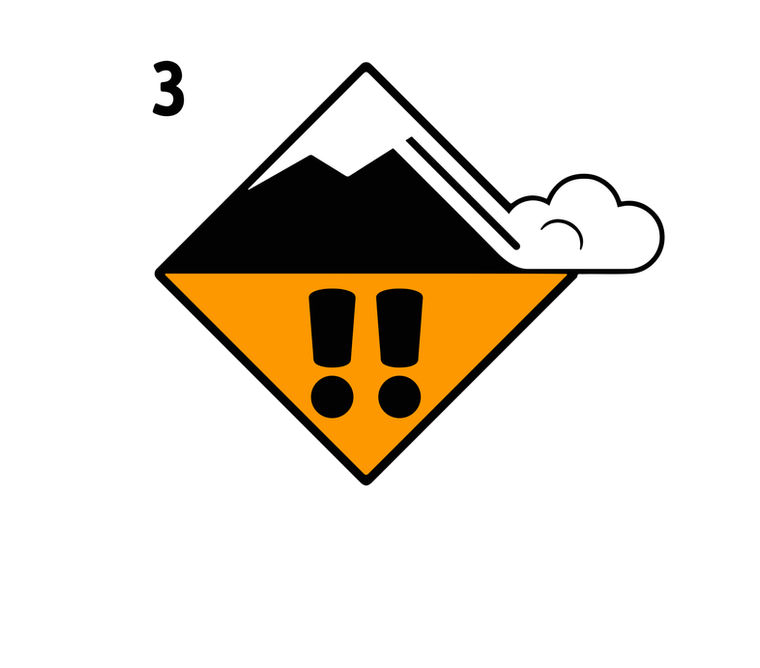

WIE HOCH IST DIE GEFAHR?

Für viele endet die Analyse des LLB mit der Gefahrenstufe. Diese gibt das allgemeine Gefahrenniveau in einer Region auf einer Skala von 1 (gering) bis 5 (sehr hoch) an.

Mithilfe probabilistischer Methoden wie Snowcard, Stop or Go oder der Reduktionsmethode lässt sich das Risiko relativ einfach umfassend einschätzen.

Doch selbst wenn du dich nur auf die Gefahrenstufe konzentrierst, solltest du bedenken, dass diese regional angepasst wird. So kann das Bayerische Lawinenwarndienst für die Allgäuer Alpen die Stufe 4 melden, während für die Berchtesgadener Alpen nur Stufe 2 gilt – oder umgekehrt, abhängig von Region, Höhenlage oder Tageszeit. Daher ist es wichtig, die Berichte genau und gründlich zu analysieren, um das Risiko korrekt einzuschätzen.

Mehr Informationen findest du hier:

https://www.avalanches.org/

WO BEFINDEN SICH DIE GEFÄHRLICHEN BEREICHE?

Der LLB liefert wertvolle Informationen für die Routenplanung und die Entscheidungsfindung im Gelände, zum Beispiel:

-

Besonders gefährliche Hangexpositionen sind durch eine schwarze/graue Windrose symbolisiert.

-

Gefährliche Geländeformen und Höhenlagen sind entweder im Text beschrieben oder durch Piktogramme dargestellt.

Diese Informationen sind jedoch nur nützlich, wenn man gefährliche Bereiche in der Natur erkennt und meidet.

Der Abschnitt „Wo“ gibt außerdem an, welche zusätzliche Belastung erforderlich ist, um eine Lawine auszulösen – von „spontan“ (im schlimmsten Fall) über „gering“ (eine einzelne Person) bis hin zu „hoch“ (eine Gruppe ohne Abstände). Dadurch lässt sich im Voraus abschätzen, wie wirksam Vorsichtsmaßnahmen wie „Einzelfahrt“ oder „Gehen mit Abständen“ sind.

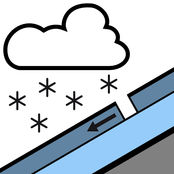

WAS SIND „LAWINENPROBLEME“?

Der LLB beschreibt auch die aktuell vorherrschenden Hauptgefahren: Triebschnee, Neuschnee, Altschnee, Nassschnee oder Gleitschnee. Diese „Lawinenprobleme“ werden grafisch durch Piktogramme und Schlüsselbegriffe dargestellt und in zusätzlichen Texten erläutert.

Diese Informationen ermöglichen es Experten, das entsprechende Gefahrenmuster im Gelände zu erkennen und zu bewerten. Dies erfordert jedoch viel Wissen und Erfahrung, und einige Lawinenprobleme – wie Altschnee – sind selbst für Profis äußerst schwer einzuschätzen.

Mehr Informationen findest du hier:

Das Lawinenbulletin wird heute vollständig durch Zahlen, Symbole, Karten und Piktogramme dargestellt, die durch erläuternden Text ergänzt werden. Dadurch liefert es noch detailliertere Informationen für eine präzise Einschätzung der Lawinensituation. Es lohnt sich daher, es sorgfältig zu lesen, um ein möglichst klares Bild der Gefahrenlage zu erhalten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Im LLB wird auch die Schneedeckenstruktur in verschiedenen Tiefen beschrieben, insbesondere die vorhandenen Schwachschichten. Wer mit Schnee und seinen Eigenschaften vertraut ist, kann daraus wertvolle Zusatzinformationen gewinnen.

Für Einsteiger ist es interessant, die Zusammenhänge zwischen Wetterentwicklung und Schneedeckenstruktur zu verstehen, um die Prozesse innerhalb der Schneedecke besser nachzuvollziehen.

Der letzte Abschnitt des LLB enthält die Wetterprognose und die erwarteten Trends der Lawinengefahr für die kommenden Tage. Wenn du deine Tour früh am Morgen beginnst oder keinen Zugriff auf das aktuelle Bulletin hast, sind diese Informationen äußerst hilfreich. Natürlich sollte das verwendete LLB stets so aktuell wie möglich sein – daher achte immer auf das Erstellungsdatum.

WO FINDE ICH DAS AKTUELLE LAWINENBULLETIN??

Lawinenlagebericht TOPR – Polnische Tatra:

Lawinenlagebericht Horska Zachranna Służba – Slowakei:

https://avalanches.sk/bulletin/latest

European Avalanche Warning Services EAWS

ZUSAMMENFASSUNG:

✅ Lies das LLB aufmerksam und vollständig.

✅ Beachte die Gefahrenstufe je nach Region, Höhenlage und Tageszeit.

✅ Achte auf besonders gefährdete Bereiche.

✅ „Lawinenproblem“ = das aktuell größte Risiko!

✅ Filtere die Informationen – sind sie für dich relevant?

✅ Lies das LLB regelmäßig und prüfe immer das Erstellungsdatum!

SPRÜFEN SIE DIE WETTERVORHERSAGE

Der Winter in den Bergen kann unberechenbar sein. Daher ist es wichtig, vor einer Tour mehrere Quellen zu konsultieren, um die aktuellen Wetterbedingungen zu überprüfen. Besonders nützlich sind:

-

IMGW – pogodynka.pl – detaillierte Wettervorhersagen für die Tatra,

-

Meteo.pl – das UM-Modell eignet sich hervorragend zur Prognose von Niederschlag und Temperatur,

-

TOPR-Kamera – kasprowy.com/kamery – aktueller Blick auf die Bedingungen am Kasprowy Wierch,

-

Windy.com – ein großartiges Tool zur Überprüfung von Windrichtung und -stärke, entscheidend für die Splitboard-Planung,

-

alpenvereinaktiv.com – detaillierte Wetterprognosen für die Ost- und Westalpen,

-

zamg.at – Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Österreich, regionale Wetterberichte,

-

meteoschweiz.ch – Schweizer Wetterdienst.

WICHTIGE WETTERFAKTOREN BEI DER TOURENPLANUNG

Sichtverhältnisse

Bei schlechter Sicht – Nebel, Niederschlag, diffusem Licht oder Dunkelheit – ist eine sichere Geländeabschätzung kaum möglich. In solchen Fällen ist es besser, unterhalb der Baumgrenze zu bleiben, da dort die Sichtverhältnisse und das Lawinenrisiko meist günstiger sind. Schlechte Sicht ist ein triftiger Grund, eine Tour abzusagen – eine Luftrettung kann unter diesen Bedingungen unmöglich sein.

Wind

Wind ist der Hauptfaktor für Lawinenbildung.

-

Windrichtung und -geschwindigkeit geben wichtige Hinweise auf die Schneeverfrachtung.

-

Windchill-Faktor: Bei -10°C und einer Windgeschwindigkeit von 50 km/h fühlt es sich an wie -25°C.

Temperatur

Temperatur beeinflusst sowohl die Schneedecke als auch das Lawinenrisiko erheblich.

-

Erwärmung von Neuschnee auf 0°C erhöht kurzfristig das Lawinenrisiko, stabilisiert aber die Schneedecke langfristig.

-

Wechsel zwischen Wärme und Kälte trägt zur Stabilisierung der Schneedecke bei, während anhaltende Kälte (< -8°C) die Gefahr über längere Zeit hochhalten kann.

-

Besonders im Frühjahr ist ein gutes Zeitmanagement entscheidend, da das Lawinenrisiko auf sonnigen Hängen schnell ansteigen kann.

Niederschlag

Niederschlag hat einen großen Einfluss auf die Sicherheit in den Bergen:

-

Neuschnee und Wind begünstigen Triebschneeansammlungen und schlechte Sicht,

-

Regen führt zu Durchnässung der Schneedecke und erhöht das Lawinenrisiko erheblich,

-

Die Lawinengefahr nach Schneefall hängt sowohl von der Schneemenge als auch von den umgebenden Bedingungen ab.

PLANEN SIE IHRE ROUTE UND ZEIT GUT

Wie plant man eine perfekte Splitboard-Tour?

1. Planung

Nachdem du mit Hilfe von Karten, Tourenführern, Online-Portalen, Lawinenberichten und Experten – wie Bergführern – eine Route ausgewählt hast, kann die eigentliche Planung beginnen.

Grundsätzlich erfolgt die Tourenplanung am Abend vor der eigentlichen Tour. Falls du mit Online-Diensten arbeitest, solltest du alle relevanten Informationen vorher offline speichern, da weder auf Hütten noch in allen Tälern eine stabile Netzverbindung garantiert ist. Dasselbe gilt für GPS-Tracks und Online-Karten: Alles sollte offline verfügbar sein.

Idealerweise erfolgt die Tourenplanung gemeinsam mit allen Teilnehmern. Falls das nicht möglich ist, müssen alle wichtigen Informationen vor dem morgendlichen Aufbruch an die Mitreisenden weitergegeben werden. Besonders die Lawinensituation und der Lagebericht sollten von allen gehört und verstanden werden, um unterwegs entsprechende Maßnahmen treffen zu können. Beispiel: Falls der Lawinenlagebericht von Setzungsgeräuschen spricht, sollten alle Teilnehmer wissen, dass hörbare Setzungsgeräusche im flachen Gelände eine Warnung sind, die zum Umplanen oder sogar Abbruch der Tour führen können.

2. Berechnung der Gehzeit

Für die Berechnung der Gehzeit gibt es allgemeine Formeln: Der Aufstieg wird mit 300 Höhenmetern oder 4 Kilometern pro Stunde berechnet. Da im Winter jedoch große Abweichungen auftreten können – etwa durch Tiefschnee oder Vereisung im Frühjahr – sollte die Tourenzeit immer mit Erfahrung ergänzt werden. Hier helfen Tourenbeschreibungen, Skitourenführer oder Hüttenwirte.

Dasselbe gilt für die Abfahrt: Erfahrene Splitboarder benötigen weniger Zeit als weniger Geübte. Grundsätzlich sollte ein Drittel der Aufstiegszeit für die Abfahrt eingeplant werden.

Allerdings sind alle Angaben zu Tourenzeiten nur Richtwerte. Die Zeiten müssen stets an die aktuellen Bedingungen, die eigene Fitness und individuelle Möglichkeiten angepasst werden. Während der Tour solltest du regelmäßig die Uhr kontrollieren, um sicherzustellen, dass dein Zeitplan eingehalten werden kann. Regelmäßige Pausen sind essenziell – insbesondere in einer Gruppe – um Leistungsfähigkeit und Konzentration aufrechtzuerhalten.

Auch Materialwechsel beeinflussen die Tourenzeit: Dazu zählen das Anlegen und Abnehmen der Felle oder das Anlegen von Steigeisen. Ebenso sollte eine Zeitreserve für technisch anspruchsvolle Passagen eingeplant werden.

3. Kartenlesen: Topografische und gedruckte Karten

Es gibt zahlreiche Apps und Online-Karten zur Planung. Auf digitalen Karten ist die Route als Track dargestellt. Höhenlinien zeigen das Geländeprofil und die Steilheit an. Die gesamte Wegnetzstruktur und viele Skitourenrouten sind in topografischen Karten verzeichnet, was eine gute Übersicht ermöglicht. Symbole, Schraffuren und Geländeformen liefern viele Informationen. Besonders wichtige Punkte, die in der Routenbeschreibung erwähnt sind, sollten in der Karte markiert werden, um sie im Gelände leichter wiederzufinden.

In Europa, insbesondere in den Alpen, nutze ich die App Alpenvereinaktiv. Sie enthält Alpenvereinskarten im Maßstab 1:25.000, speziell für den Winter. Karten können nach Aktivitäten gefiltert werden, z. B. Wandern, Radfahren, Mountainbiken und Wintersport. Zusätzliche Ebenen wie Hangneigung, Hangexposition und Lawinenlage sind verfügbar. Diese App empfehle ich für die Alpen. In der Schweiz gibt es eine offizielle Karte: https://map.geo.admin.ch/

4. Definition von Schlüsselstellen und Wegpunkten, Checkpoints oder Orientierungspunkten

Beispiel: Zuckerhütl in den Stubaier Alpen

01 Start: Talstation Gletscherbahn - 08:30 Uhr: Auffahrt zum Schaufeljoch.

02 Abfahrt über den Gaiskarferner (zunächst Piste, dann freies Gelände) bis zur Mulde unter dem Schlepplift. Ca. 2750 m.

03 Aufstieg: Süd-/Südost-Richtung bis ca. 2860 m, weiter über den Paffenferner zum Pfaffenjoch (3208 m). Danach entlang des Gletscherrückens Richtung Süden/Südosten zur Nordwand des Zuckerhütl, dann weiter zum Pfaffensattel (3344 m). Dort Skidepot, bevor es wirklich steil wird. Anschließend zu Fuß (meist mit Steigeisen und evtl. Seilsicherung) zum Gipfel des Zuckerhütl (3507 m).

04 Abfahrt entlang des Anstiegs mit Gegenaufstieg zum Lift.

Dauer: Gesamtdauer ca. 6 Stunden (inkl. Gegenaufstieg). Der Aufstieg dauert ca. 3,5 Stunden. Startzeit: ca. 08:00 Uhr.

Ausrüstung:

-

Splitboard-Alpinismus-Ausrüstung

-

LVS-Gerät, Schaufel, Sonde, Erste-Hilfe-Set, Biwaksack

-

2 Paar Handschuhe, Mütze, Splitboard-Hose

-

Klettergurt, Seil, Karabiner, Eispickel, Steigeisen, Harscheisen

5. Wetter- und Lawinenlagebericht prüfen

Wetter- und Lawinenberichte sind essenziell. Alle Informationen (Schneelage, Wind, Niederschlagsmenge) müssen mit den tatsächlichen Bedingungen vor Ort abgeglichen werden.

6. Auf die Gruppe achten

In einer Gruppe sollten folgende Fragen geklärt werden:

-

Ist die Planung für alle in Ordnung?

-

Wissen alle, was sie auf der Tour erwartet?

-

Sind Ziel und Route für alle geeignet?

-

Sind alle Teilnehmer körperlich bereit?

7. Notfallmaßnahmen

Eine Notfallplanung ist essenziell. Häufig reicht es aus, dass sich die Gruppe in eine schnellere und eine langsamere Fraktion aufteilt, um Kommunikationsprobleme zu verursachen. Daher gilt:

-

Jeder sollte die Telefonnummern der Teilnehmer haben.

-

Funkgeräte können helfen.

-

Internationale Notrufnummer (112) im Handy speichern.

8. Material-Check

Vor dem Schlafengehen sollte der letzte Ausrüstungscheck erfolgen. Falls du früh startest, packe deinen Rucksack bereits am Vorabend. So kannst du entspannt frühstücken und gut vorbereitet starten.

Links: www.alpenvereinaktiv.de

www.map.geo.admin.ch

www.mapy.cz

Kann ich alleine auf eine Splitboard-Tour gehen?

Dies ist ein kontroverses Thema. Natürlich gibt es Splitboarder, die regelmäßig alleine unterwegs sind und die Einsamkeit in der Natur lieben. Dennoch wird es nicht empfohlen, insbesondere wenn du ein Anfänger bist. In offenem Gelände solltest du anfangs immer eine Begleitperson dabei haben – am besten jemanden mit mehr Erfahrung.

Wenn du dich für eine Solo-Splitboard-Tour entscheidest, gehst du ein höheres Risiko ein, da du im Notfall auf dich allein gestellt bist. Besonders auf abgelegenen Routen kann sich die Rettungskette erheblich verlängern, falls du beispielsweise nach einem Unfall Hilfe benötigst. In einer Notfallsituation können Minuten über Leben und Tod entscheiden. Deshalb ziehen es viele erfahrene Splitboarder vor, nur in Begleitung in ungesichertem Gelände zu touren.

Etwas anders sieht es bei Splitboard-Touren auf der Piste oder auf ausgeschilderten Skitourenrouten aus. Die Gefahren sind hier deutlich geringer, und man ist selten völlig allein unterwegs. Dennoch ist es besonders für Anfänger sinnvoll – und meist angenehmer –, in einer Gruppe zu gehen. Dies vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und ermöglicht es, von den Erfahrungen anderer zu lernen.

Damit alle Beteiligten auf ihre Kosten kommen, solltet ihr eure Erwartungen im Voraus abklären, um Überraschungen zu vermeiden. Besprecht, wie schnell, wie lange und in welchem Gelände ihr unterwegs sein wollt!

Denke daran – dein Partner kann dir das Leben retten!